Der „Herbst der Reformen“ zeigt wenig Wirkungskraft: Die eingesteuerten politischen Maßnahmen der Deregulierung, steuerliche Entlastungen für Industrie-Konzerne sowie die Einsparungen für soziale Errungenschaften vermögen es nicht, das verloren gegangene Vertrauen deutscher Unternehmen in die Zukunft aufzuhalten.

Die vom Institut für Demoskopie Allensbach im Auftrag von FTI-Andersch durchgeführte Befragung von 169 Industrieunternehmen, Mitte Oktober 2025, liefert Erkenntnisse des verbreiteten Zukunfts-Pessimismus in Deutschlands zentralen Industrie-Branchen. Ein erheblicher Teil der Firmen (51 %) bezweifelt die eigene künftige Wettbewerbsfähigkeit und prognostiziert Stagnation oder Abschwung im Geschäftsverlauf der nächsten zwölf Monate. Besonders betroffen geben sich die Auto-Zulieferer: 60 Prozent von ihnen sehen keine Chancen mehr, eine Geschäftstätigkeit im boomenden Automarkt China aufzunehmen, und über die Hälfte der Maschinenbauer befürchtet, die derzeit in Teilbereichen noch angenommene Technologieführerschaft bald an internationale Wettbewerber zu verlieren. Unternehmen energieintensiver Sektoren, etwa aus Chemie und Stahl, geben zu 94 Prozent an, eine Verlagerung ihrer Produktionsanlagen ins Ausland ernsthaft in Erwägung zu ziehen.

Globale Unsicherheiten, wirtschafts- und geopolitische Krisen sowie Störungen in den Lieferketten verstärken die Herausforderungen aus Sicht der Betriebe. 83 % der Studien-Teilnehmer berichten von einer deutlich erschwerten Planbarkeit, infolgedessen 63 % ihre Investitionen verschieben.

Die jüngsten Reformmaßnahmen der Bundesregierung werden von den Unternehmen bislang wenig als Erfolgstreiber empfunden und das Zutrauen in eine starke Reform-Politik bleibt aus. (1) Laut der Studie beurteilen 83 Prozent der Unternehmen die Planung der Geschäftsentwicklung der kommenden Monate inzwischen als sehr schwierig und demzufolge verschiebt jeder zweite der Befragten (63 Prozent) anstehende Investitionen.

Der gewählte Studientitel „Deutsche Unternehmen verlieren ihr Vertrauen an die Zukunft“ offenbart anscheinend eine massive „Vertrauenskrise“ im deutschen Industriesektor und führt zu der Annahme, dass die Industriebranche nicht mehr auf die Wirtschaftskraft eines exportlastigen, aber innovations-retardierenden Volkswirtschaft vertraut und den Versprechen der politischen Entscheidungsträger immer weniger Glauben schenkt. Gemeint sind hier die großmannsüchtigen Ankündigungen der aktuellen CDU/CSU/SPD-Regierung, dass im Sinne deutscher konkurrenzfähiger Wirtschaftspolitik jetzt alles besser und der Abstiegssog bald „reformerisch“ gestoppt werde. (2); (3)

Nach Auffassung der mit der Befragung beauftragten Beratungs-Firma FTI-Andersch zeigt die Studie, dass viele Unternehmen selbst zu verantwortende strukturelle Probleme in ihren Geschäftsmodellen hätten und Deutschland nicht nur aufgrund schlechter externer Rahmenbedingungen im internationalen Wettbewerb zurückgefallen sei.

Neben den Beispielen Maschinenbau und Chemie-u. Stahl-Industrie führt die Studie aus, dass es 8 von 10 Firmen der Autozuliefer-Branche nicht gelungen sei, an dem mächtig wachsenden Elektro-Automobilmarkt China teilzuhaben und den Rückgang der Belieferung deutscher Automobilunternehmen dadurch mindestens zu kompensieren.

Einen Ausweg sehen 79 Prozent der Auto-Zulieferer durch die Ausweitung ihrer Tätigkeit in anderen Branchen wie etwa der Energiebranche, der Medizintechnik, der Luftfahrt oder der Bahntechnik und vor allem durch die Ausweitung und Teilhabe an dem in Deutschland sich aufblähenden Rüstungsbereich. Die Aussichten auf eine Teilhabe an den schuldenfinanzierten Rüstungs-Milliarden drängt die Auto- und Zulieferbranche zur Geschäftserweiterung. Eine solche Teilhabe am Bau von Panzern und Drohnen wäre für die Zulieferbranche und Auto-Konzerne eine profitable Erweiterung ihres angestammten Geschäftsfeldes ziviler Fahrzeug-Produktion. (4)

Während führende Wirtschaftsinstitute noch argumentieren, die Rückgänge bei Auftragseingängen, Absatz, Innovation und Wettbewerbsfähigkeit seien normale zyklische Schwankungen, erkennen inzwischen selbst Vertreter dieser Schulen, dass es sich um strukturelle Krisenerscheinungen handelt. Diese lassen sich nicht mehr durch kurzfristige Reformprogramme, Zugeständnisse an die privatwirtschaftlichen Unternehmen sowie Ausgaben-Kürzungen sozialer Leistungen in das „Lot“ der kapitalistischen Wirtschaftslogik zurückführen, sondern erfordere einen grundlegenden wirtschaftspolitischen und gesellschaftlichen Umbau. (5)

Es handelt sich also um strukturell geprägte Widersprüche, die sich aus den sich verschlechternden Verwertungsbedingungen der spätkapitalistischen Produktionsweise ergeben. So räumt auch die Bundesbank ein, dass die deutsche Wirtschaft in einer längeren Phase verhaltener Wachstumsperspektiven, erforderlicher struktureller Anpassungen und sozialen Verwerfungen stehe. Derartige makrowirtschaftliche Prognosen der Bundesbank, des ifo-Instituts und des Instituts der deutschen Wirtschaft führen aus, dass die Ursachen weit über zyklische Abschwächungen hinausreichen und auf eine mehrdimensionale Strukturkrise hindeuten. Sie legen den Schluss nahe, dass die deutsche Wirtschaft vor einem Übergang zu einem postindustriellen, durch Wohlstandsverluste und Fragmentierung geprägten Entwicklungszyklus stehe. (6) Die Analysen räumen ein, dass ein tiefgreifender Wandel der gesellschaftlichen Reproduktionsbedingungen anstehe, der auf die strukturellen Widersprüche innerhalb der spätkapitalistischen Produktionsweise verweist.

Diese Widersprüche entspringen aus gesellschaftskritischer Sicht aber nicht einzelnen Fehlentwicklungen oder kurzfristigen Marktstörungen, sondern sind den sich verschlechternden Verwertungsbedingungen des Kapitals selbst zuzuschreiben.

Schwindendes Vertrauen der Unternehmen – in was?

So betrachtet ist die Aussage der zuvor zitierten Allensbach-/FTI-Studie, dass deutsche Unternehmen eine Phase großen Vertrauensverlusts in ihr eigenes kapitalistische Wirtschaften „durchmachen“, eher als moralischer oder psychologischer Zustandsbericht zu bewerten, der die ideologische Struktur des bürgerlichen Bewusstseins widerspiegelt.

Die eigentliche Grundlage der wirtschaftlichen Stagnation eines Produktionsprozesses wird demgegenüber in der Studie nur als Randnotiz erwähnt, bei dem die Organisation, Steuerung und Zielsetzung der Produktion primär auf die Erzielung von Profit ausgerichtet ist und die wirtschaftliche Verwertbarkeit und maximale Kapitalrendite als Wirtschaftsziel bestimmt.

Besonders für Deutschland ist es in der jetzigen Wirtschaftssituation zutreffend, dass die über Jahre auf Waren-Export basierende Profit-logik zunehmend an ihre inneren und äußeren Grenzen stößt: Globale Märkte sind weitgehend erschlossen, natürliche Ressourcen übernutzt und technologische Rationalisierung führt zu einer Entwertung menschlicher Arbeit in einem Ausmaß, das den Übergang zu neuen Zyklen der Kapitalakkumulation erschwert. Immer größere Mengen an Kapital finden keine hinreichend profitable Anlagemöglichkeit in der Produktion realer Güter, so dass spekulative, renditeträchtige Finanzmärkte die reale Wertschöpfung ersetzen.

Hinzu kommt eine wachsende Diskrepanz zwischen Produktionsvermögen und gesellschaftlichem Bedarf. Während technische Produktivität und globale Lieferketten ein potenziertes materielles Produktionsniveau ermöglichen, bleiben weite Teile der Bevölkerung von dieser Produktivität ausgeschlossen und sie werden von allgemeinen Wohlstandsgewinnen ausgeschlossen. Eine staatliche Nachfragestimulierung durch eine an der Mehrheit ausgerichteten Wirtschaftspolitik würde in erster Linie der Masse der privaten Haushalte als die wichtigsten Nachfrager zugutekommen. (7)

Der Wohlstand für die Bevölkerung stagniert

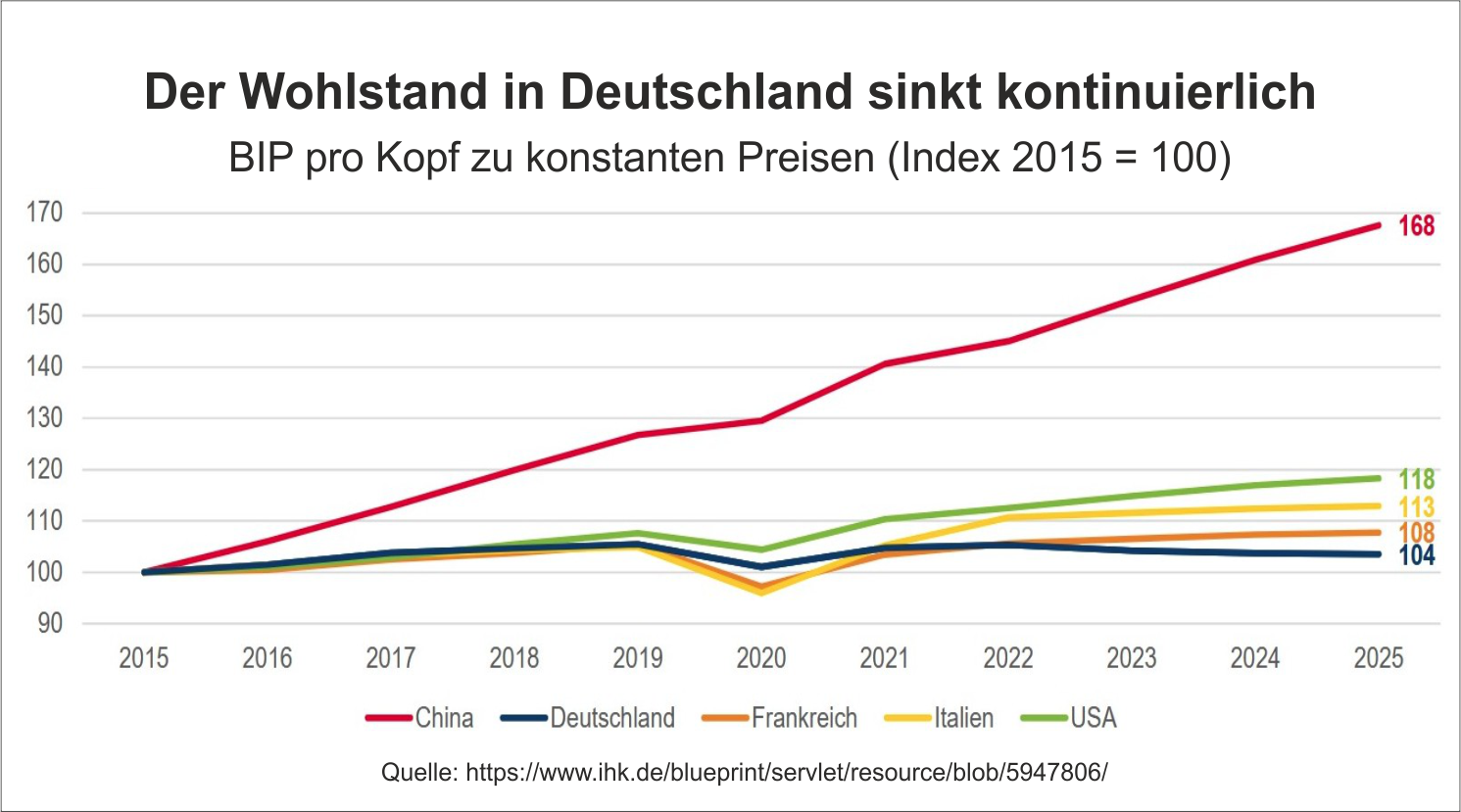

Nachdem dies aber weitestgehend ausbleibt, entstehen neue Formen sozialer Prekarität, verschärfte Konkurrenz und Abbau von Arbeitsplätzen sowie eine Übernutzung von natürlichen Ressourcen. (8) Und das BIP, das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf als wichtiger Wohlstandsindikator, stagniert insbesondere in Deutschland. Diese Stagnation bedeutet nicht nur ausbleibendes Wirtschaftswachstum, sondern auch stagnierende Realeinkommen für große Teile der Bevölkerung. Ein kontinuierlicher Anstieg des BIP pro Kopf, der früher Wohlstandsversprechen erfüllte, verweist heute signifikant auf die erreichten Grenzen des wachstumsorientierten Modells.

Im folgenden Schaubild zeigt sich die Wohlstandentwicklung für Deutschland im internationalen Vergleich in den vergangenen 10 Jahren.

Die Ursachen liegen wie oben angeschnitten in der Überakkumulation von Kapital, sinkenden Profitraten und der Verlagerung von Wertschöpfung in spekulative Bereiche, d. h. in Aktivitäten, die nicht unmittelbar zur Produktion von realen Gütern oder Dienstleistungen beitragen, sondern primär auf Finanzgewinne durch Spekulation abzielen (Han del mit Aktien, Anleihen etc. ausgerichtet sind. Der technologische Fortschritt führt gleichzeitig zu Rationalisierung und Arbeitsplatzabbau, ohne dass neue, gleichwertige Beschäftigungsmöglichkeiten entstehen. Der materielle Wohlstand der Lohnbeschäftigten stagniert. Der "Wohlstand" konzentriert sich zunehmend bei Kapitaleigentümern, während die Mehrheit der Bevölkerung von den Produktivitätszuwächsen abgekoppelt wird. Die BIP-Stagnation signalisiert somit eine systemische Krise des Kapitalismus.

Die vorherrschende Unternehmer-Mentalität in Deutschland

Die durch die Allensbach-Studie ermittelte „Vertrauenskrise“ ist dieser Argumentation folgend also nicht in „Mentalitätsproblemen“ der Unternehmer zu suchen, sondern in der inneren Widersprüchlichkeit der kapitalistischen Produktionsweise. Die Denkweise der Unternehmer ist kein persönlicher Charakterzug, sondern spiegelt ein Bewusstsein wider, das aus den bestehenden gesellschaftlichen Verhältnissen der Produktion hervorgeht. Sie entsteht nicht im Einzelnen, sondern in jener Ordnung, die Gewinnstreben zur obersten Maxime macht.

Mit anderen Worten: Wenn Unternehmer über schrumpfende Profite und schlechte Verwertungsbedingungen jammern, so wie die Studie es zum Ausdruck bringt, ist dies weniger als ein psychologisches Versagen zu verstehen, sondern vielmehr als eine durch Fakten belegbare Reaktion auf abnehmende Gewinnmöglichkeiten. Das „Jammern“ über schrumpfende Profite spiegelt eher die reale ökonomische Situation wider als eine anfällige psychologische Haltung der Unternehmer.

Es ist die langfristige Tendenz im kapitalistischen Wirtschaftssystem, bei der die Profitrate, also das Verhältnis von Profit zum eingesetzten Kapital, trotz technischem Fortschritt und Produktivitätssteigerungen langfristig abnimmt.

Sollte sich der tendenzielle Fall der Profitrate nicht aufhalten lassen, würde er zu einer unüberwindbaren Grenze der kapitalistischen Akkumulation werden und könnte die Überlebensfähigkeit des Kapitalismus als Wirtschafts- und Gesellschaftssystem gefährden. (Karl Marx); (9)

Und so erklären sich generell die Handlungsoptionen kapitalistischer Unternehmen, Profit-Einschränkungen nach Möglichkeit durch Kosten-Einsparungen, technologische Rationalisierung, Produktionsoptimierungen und Verlagerungen zu kompensieren, was die Zahl der Beschäftigten reduziert und zugleich die gesamtgesellschaftliche Nachfrage senkt. (10)

Der daraus resultierende Nachfragemangel wird in der bürgerlichen Ökonomie als „Konsumzurückhaltung“ gedeutet, während er in Wahrheit Ausdruck der krisenhaften Dynamik der Überproduktion ist. Die strukturelle Perspektivlosigkeit bleibt bei fortgesetztem Personalabbau dabei ungelöst bestehen. Eine wahrhaft echte Perspektive wäre durch den Fokus auf die Aufhebung der Ausbeutung und der Schaffung gesellschaftlicher Produktionsverhältnisse zu sehen, statt auf individuelles Konsumverhalten. (11)

Die politische Rhetorik der aktuellen Bundesregierung verstärkt die „Vertrauenskrise“

Die angekündigte Reformoffensive im Herbst durch die Bundesregierung zielt darauf ab, staatliche Aufgaben zurück in private Hände zu überführen und die Arbeitsmärkte zu deregulieren. Diese Maßnahmen werden politisch begleitet mit der Aufforderung an Gewerkschaften und Interessensvertreter der Arbeiterschaft, bei Lohnverhandlungen, Forderungen nach Weihnachtsgeld sich zurückzuhalten, um zum Erhalt von Arbeitsplätzen beizutragen. Gleichzeitig wächst auch der Druck auf die Vertretungen der Beschäftigten, insbesondere der Gewerkschaften, welche sich im Rahmen einer vermeintlichen Tarifpartnerschaft und einem gesellschaftlichen Konsens darauf konzentrieren sollen, die Profitabilität zu gewährleisten, anstatt die gesellschaftliche Reproduktion sicherzustellen.

Die derzeitige Regierungskoalition aus CDU/CSU und SPD übernimmt dabei die Rolle des „ideellen Gesamtkapitalisten“, der die langfristigen Bedingungen für die Kapitalverwertung schafft und absichert. Aber das scheint bei den Unternehmern und Kapital-Verwaltern nicht anzukommen und den Erwartungen nicht zu entsprechen. So betrachtet wird die beschriebene „Vertrauenskrise“ zur ideologischen Frage der fortschreitenden Verwertungsprobleme innerhalb der Kapitalfraktion des in der Studie berücksichtigten Industrie-Sektors.

Festzuhalten bleibt, dass die hier behandelte „Vertrauenskrise“ als eine Erscheinungsform bürgerlicher Ideologie eingeordnet werden kann. Eine Vertrauenskrise ist in der kapitalistischen Vergesellschaftung keine Störung sozialen Zusammenhalts, sondern Ausdruck ihrer strukturellen Widersprüche. Vertrauen wurzelt in einer kapitalistischen Gesellschaft nicht im direkten persönlichen Kontakt, in gemeinsamer Erfahrung oder gegenseitiger Verlässlichkeit, wie es in gemeinschaftlichen Strukturen der Fall wäre. Stattdessen entsteht es durch abstrakte, unpersönliche Mechanismen, über den Markt, über das Geld und über das Eigentum. Menschen vertrauen nicht direkt einander, sondern den Institutionen und Mechanismen des Kapitalismus, die ihre gesellschaftlichen Beziehungen durch Konkurrenz und Profitstreben vermitteln.

Wenn diese Vermittlungen – etwa in Finanz- oder Produktionskrisen – brüchig werden, erscheint der Verlust von Vertrauen als moralisches oder psychologisches Problem, als Versagen einzelner Akteure, Institutionen oder als Brüche im Glauben an den Markt, aber nicht als Folge des kapitalistischen Gesellschaftssystems. Und dadurch überdeckt die Rede von der Vertrauenskrise die eigentliche Ursache: die Instabilität kapitalistischer Vergesellschaftung selbst.

Die Untersuchungsergebnisse der Allensbach-Studie Unternehmer verweisen u. a. auf massiv geplante Produktionsverlagerungen der deutschen Industrie-Unternehmen. Es geht den Unternehmen offensichtlich darum, gezielt Standorte mit günstigeren Steuergesetzen und weniger bürokratischen Hürden im Ausland zu nutzen. Erwartet werden niedrige Körperschaftssteuersätze, Steuervergünstigungen für Investitionen sowie flexible Arbeitsgesetze, um eine merkliche Erhöhung des Nettoprofits realisieren zu können. In der Folge belegen die befragten Unternehmen ihr offen vorgetragenes Interesse am Sozialabbau und an Steuerentlastungen. Die Unternehmerklasse übt (auch) dadurch politischen Druck aus, damit der Standort Deutschland vor allem für sie wettbewerbsfähig bleibt. Die aktuelle Bundesregierung kommt diesen Forderungen mit steuerpolitischen Reformen entgegen, beispielsweise durch Senkung der Körperschaftssteuer und Entlastung bei Stromkosten. Doch für viele Unternehmen erfolgt dies offenbar zu langsam oder ist von ihrer Wirksamkeit für sie zu wenig.

Die Lohnabhängigen in Deutschland tragen die negativen Folgen dieser sich abzeichnenden Strukturverlagerungen; Arbeitsplatzverlust, Lohndruck und die Gefahr von Sozialabbau sind direkte Ergebnisse geplanter und sich vollziehender Auslandsverlagerung der Produktion. Das Kapital nimmt dies in Kauf, da die Sicherung der Profitrate im globalen Maßstab Vorrang vor nationalen sozialen Interessen hat.

-----------------

Quellen:

(2) W. Sabautzki: Reine Klassenpolitik, in Marxistische Blätter,4/2025;

(8) Ulf Immelt: Transformation, Krise, Deindustrialisierung, in Marxistische Blätter, 4/25

(9) https://zeitschrift-luxemburg.de/artikel/der-tendenzielle-fall-der-profitrate/

(11) H. Zdebel: Klassenkampf statt Konsumkritik, in: nd Journalismus von links, 2017