Falls im Westen und speziell im deutschen Sprachraum jemand überhaupt etwas mit dem Begriff “Xinjiang” verbinden kann, assoziiert der Name dieser chinesischen Provinz wahrscheinlich brutale Verfolgung und (kulturelle) Auslöschung einer ganzen Ethnie, der Uiguren. Die Uiguren sind ein Turk-Volk, meistens Muslime. Verfolgt und ausgelöscht von der chinesischen Regierung wegen ihrer Religion und weil sie keine Han-Chinesen sind. So jedenfalls die im Westen verbreitete Erzählung. Beispielhaft das Buch: “Ein Volk verschwindet. China und die Uiguren“ (1), 2022 erschienen und auch von der Bundeszentrale für politische Bildung an den Schulen etc. verbreitet. Geschrieben von einem Journalisten der Zeitschrift Wirtschaftswoche, der seine steile, marktgängige These kaum auf eigene Untersuchungen stützt, sondern auf dünne Belege zweiter und dritter Hand.

Als ich im Sommer die Einladung vom chinesischen Außenministerium bekam, an einer Reise von Journalisten und Publizisten durch Xinjiang teilzunehmen, war ich begeistert. Denn ich kenne zwar viele Teile Chinas und bin auch schon durch Tibet gereist, hatte bislang aber nie Gelegenheit, selbst nach Xinjiang zu kommen. Dabei können Bürger der meisten EU-Länder China und damit auch Xinjiang 30 Tage visumsfrei besuchen.

Zweifellos verfolgte das chinesische Außenministerium mit dieser Einladung die Absicht, international eine andere, positive Botschaft von der Lage in Xinjiang zu verbreiten. Mir war auch klar, wir würden keine Gefängnisse oder Arbeitslager sehen. Aber einmal sehen ist besser als tausendmal hören oder lesen. Ich wollte selbst einen Eindruck von der Situation in Xinjiang gewinnen. Ich wollte besser verstehen, was dran ist an den Berichten von der brutalen chinesischen Repression gegen die Uiguren. Binsenweisheiten wie: “Wo es Rauch gibt, gibt es auch Feuer!” oder "Die Wahrheit liegt in der Mitte.“ reichten mir nicht zur Beurteilung der Ereignisse der letzten 20 Jahre in Xinjiang und zur Einordnung der Horror-Stories über Xinjiang im Westen.

Mein Gesamteindruck aus den drei großen Städten, die wir besuchten (wir waren nicht in den ländlichen Regionen Xinjiangs): Das Leben ist nicht anders als sonstwo in China. Das gilt auch für die Polizeipräsenz und die angebliche Überwachung rund um die Uhr. Im Straßenbild mischen sich Menschen verschiedenster Ethnien. Straßenschilder, offizielle Aushänge etc. sind in Mandarin UND in arabischen Schriftzeichen. Xinjiang wird mit massiven staatlichen und privaten Investitionen entwickelt, den Menschen in der Provinz geht es vergleichsweise gut, sie haben eine Perspektive. Xinjiang mit seinen wundervollen Landschaften ist auch das Ziel von Millionen chinesischen Touristen.

Xinjiang: dreimal so groß wie Frankreich, aber nur 26 Millionen Einwohner

Die Reise war organisiert vom chinesischen Außenministerium zusammen mit der Regierung der uigurischen autonomen Region Xinjiang. Uiguren sind die größte ethnische Gruppe in Xinjiang. Deshalb der besondere Status von Xinjiang als autonomer Region gegenüber anderen chinesischen Provinzen. In der Reisegruppe waren 24 Journalisten, Schriftsteller und Medienvertreter aus 19 Ländern. Die achttägige Tour führte von der Provinzhauptstadt Ürümqi nach Südwesten ins 1.500 km entfernte Kaschgar (chinesisch: Kashi) mit mehrheitlich uigurischer Bevölkerung und in die Region Ily im Nordwesten von Xinjiang an der Grenze zu Kasachstan.

Xinjiang ist etwa dreimal so groß wie Frankreich; es nimmt über 17% der Fläche von ganz China ein. Es grenzt an die Äußere Mongolei, Russland, Kasachstan, Kirgisistan, Tadschikistan, Afghanistan und Pakistan. Es ist also “Grenzland", was auch der chinesische Begriff für die Region: Xinjiang = “neue Grenze“ reflektiert. Große Teile sind Wüste oder unwirtliche Hochgebirge; der zweithöchste Gipfel der Welt, der K2, liegt in Xinjiang. Das Gebiet ist dünn besiedelt mit nur 15 Einwohnern pro qkm. Zum Vergleich: In der Provinz Shandong an Chinas Ostküste leben 646 Menschen pro qkm. 2020 hatte Xinjiang knapp 26 Mio. Einwohner, davon 45% Uiguren, 40% Han-Chinesen, außerdem verschiedene andere Ethnien wie Hui, Kasachen, Kirgisen, Mongolen, Tadschiken, Usbeken, Russen und Tibeter.

Xinjiangs strategische Bedeutung in der Kaiserzeit und heute

Zweifellos ist Xinjiang mit seiner exponierten Grenzlage zu Zentralasien und zum indischen Subkontinent und als Einfallstor ins chinesische Kernland ein begehrtes und umkämpftes geopolitisches Ziel. Für das bis 1911 existierende chinesische Kaiserreich war die Kontrolle und Sicherung der westlichen Grenzen deshalb immer eine strategische Aufgabe. Davon zeugen alte Festungen in der Gegend von Ily nahe der Grenze zu Kasachstan. Für jeweils fünf Jahre schickte der chinesische Kaiser Beamte aus Peking als Kommandanten nach Ily. Wenn sie sich bewährt hatten, wurden sie im System der Meritokratie, der Auswahl nach Leistung, befördert. Als Arbeitskräfte wurden Strafgefangene eingesetzt. Denn Xinjiang war auch kaiserliche Strafkolonie. Und schon im vorletzten Jahrhundert siedelten sich Chinesen aus dem überbevölkerten Ostchina in Xinjiang an.

Nicht nur die chinesischen Kaiser, sondern auch die russischen Zaren wollten Xinjiang kontrollieren, mit wechselndem Erfolg. In den Jahrzehnten nach dem Zerfall des Kaiserreichs 1911 und nach dem Sieg der russischen Oktoberrevolution 1917 über das Zarenreich gehörte dieser Landesteil formal zur Republik China. In Xinjiang wie anderswo in Zentralasien entstanden zu der Zeit politische Bewegungen für nationale Unabhängigkeit. Sie propagierten die Unabhängigkeit Xinjiangs bzw. des vorwiegend von muslimischen Turkvölkern besiedelten Südwestens der Provinz. 1947 wurde mit Unterstützung der sowjetischen KPdSU die kommunistisch geführte Volksrepublik Ostturkestan gegründet. Die Volksbefreiungsarmee unter Mao war zu der Zeit gerade damit beschäftigt, die Bauern in Chinas Landgebieten und schließlich die großen Städte zu befreien. Nach Ausrufung der Volksrepublik China 1949 übernahm die chinesische Regierung auch die Kontrolle über die Grenzprovinzen Tibet und Xinjiang.

Als 40 Jahre später die Sowjetunion zerfiel und die an Xinjiang angrenzenden früheren Sowjetrepubliken ihre staatliche Unabhängigkeit erklärten und aus der Sowjetunion austraten, bekam der uigurische Separatismus einen ganz neuen Schub. Die Nachbarschaft Xinjiangs zu Afghanistan, wo US-gesponsorte Islamisten wenige Jahre zuvor die sowjetischen Besatzungstruppen vertrieben hatten, tat vermutlich ein Übriges. In Xinjiang begann eine Welle des separatistischen, islamistischen Terrors, der wohl erst durch die Repressionskampagne der chinesischen Regierung gestoppt werden konnte.

Ausbildung, Infrastruktur und Wachstum als Basis für Entwicklung

Gute Ausbildung, funktionierende Infrastruktur und wirtschaftliches Wachstum sind überall auf der Welt die elementaren Voraussetzungen für die gesellschaftliche Entwicklung. Aus Sicht der chinesischen Politik ist dies auch die Basis, um Extremismus und Separatismus erfolgreich zu bekämpfen.

Xinjiang hat viele Bodenschätze – darunter Öl und Gas und Polysilizium als Rohstoff für die Solarindustrie. Die Landwirtschaft bietet Erzeugnisse wie Wein, Obst, Milchprodukte aus dem Nordwesten oder Baumwolle. Ein Viertel der Weltproduktion von Baumwolle stammt aus dieser Region. Ihr Nachteil ist die riesige Entfernung von den wirtschaftlichen und industriellen Zentren: fast 4.000 km bis nach Shanghai, etwas weniger als die Entfernung vom Nordkap bis nach Sizilien. Aber die chinesische Regierung entwickelt Xinjiang jetzt als Brücke nach Eurasien und Europa. Damit wird aus der Randlage der Region ein Trumpf. Denn Xinjiang hat eine zentrale Rolle im geopolitischen Projekt der Neuen Seidenstraße (Belt and Road Initiative BRI). Das Wirtschaftswachstum in der Region betrug zuletzt 7%.

Schon seit Jahrtausenden wird Xinjiang von Karawanen von Ost nach West und umgekehrt durchquert. Die Ausstellungen in den Museen Xinjiangs belegen die wirtschaftliche und kulturelle Bedeutung dieser alten Handelswege. Heute sind modernste Logistikzentren in Ürümqi für die Route über Kasachstan und im Süden bei Kashgar für den Weg über Tadschikistan entstanden. 2018 wurde der Binnenhafen Ürümqi International Land Port als Knotenpunkt der Neuen Seidenstraße gegründet. Die Neue Seidenstraße kann die geopolitische Rolle Chinas tiefgreifend verändern und für die gesamte eurasische Region neue. Wachstumschancen eröffnen.

Seit Gründung hat dieser «trockene Hafen» in Ürümqi Investitionen in Milliardenhöhe angezogen und sich zu einem Wirtschafts- und Verkehrszentrum mitten auf der zentralasiatischen Landmasse etabliert. China ist darüber mit mehr als 50 europäischen Städten und aufstrebenden Märkten in Zentralasien verbunden. Der Binnenhafen von Ürümqi ist heute eine multimodale Drehscheibe zwischen Schiene, Straße und Luft. Güterzüge verbinden China über Schienenkorridore durch Kasachstan, Russland, Polen und Deutschland.

In den neuen, staatlich finanzierten Industrieparks investieren vor allem Staats- und Privatkonzerne aus Ost- und Südchina. Der Eisenbahnkonzern CRCC baut hier riesige Maschinen zur Baumwollernte. Der staatliche Autokonzern GAC aus Guangzhou im Perlflussdelta hat in Ürümqi ein nagelneues Montagewerk für Elektroautos. Ein Privatunternehmen aus der Technologiemetropole Shenzhen produziert in der Nähe zur Grenze nach Kasachstan Batterien. Für alle Beschäftigten gleich welcher Ethnie gelten die gleichen Arbeitsbedingungen und die gleiche Bezahlung.

Westliche Investoren sind kaum vertreten, obwohl sich hier im äußersten Westen Chinas und in den angrenzenden Ländern neue Märkte entwickeln. Der VW-Konzern hat sein über 10 Jahre bestehendes Montagewerk in Ürümqi geschlossen - wohl auf Druck der USA und von westlichen regierungsfinanzierten NGOs. Ebenso BASF. Auch hinter der nagelneuen Textilmaschinenfabrik der schweizerischen Saurer-Gruppe in Ürümqi mit den Marken Saurer, Emag und Schlafhorst steckt kein westlicher Investor mehr, sondern ein privater Konzern aus Shanghai, die Jinsheng-Gruppe. Die hat schon vor Jahren diese Perlen des europäischen Maschinenbaus übernommen.

Weil Xinjiang dünn besiedelt ist und zudem ein ausgeprägt kontinentales Klima hat mit viel Sonne und Hitze im Sommer und Kälte im Winter, ist es ein idealer Standort für riesige Solarparks. Aus dem Flugzeug gewinnt man einen Eindruck, in welchem Tempo China den Ausbau der erneuerbaren Energien speziell in Westchina vorangetrieben hat.

Chinas Ethnien- und Religionspolitik

Findet in Xinjiang ein kultureller Genozid an den Uiguren statt? Sollen die Uiguren zwangsweise sinisiert werden? So die inzwischen veränderte westliche Propaganda gegen China, nachdem Horrorgeschichten über Völkermord oder Genozid an den Uiguren nicht belegt werden konnten und international zu wenig Echo fanden.

Auf unserer Reise durch Xinjiang gab es aber keine Hinweise für die Unterdrückung der uigurischen Kultur und der Traditionen und Bräuche. Die Freiheit, die Sprache der eigenen Ethnie oder Nationalität zu nutzen und weiterzuentwickeln, ist in der chinesischen Verfassung festgeschrieben. In Xinjiang erscheinen Zeitungen in insgesamt sechs verschiedenen Sprachen. Die offizielle Zeitung Xinjiang Daily erscheint täglich viersprachig. Verlage publizieren Zeitschriften und Bücher in sechs Sprachen.

Gleichzeitig ist Mandarin die universelle Sprache, die alle Staatsbürger Chinas beherrschen sollen. Bei zwei Besuchen in Kindergärten konnten wir erleben, wie die kleinen Kinder in Mandarin UND in der uigurischen Sprache unterrichtet werden. Auch das Lernmaterial ist mehrsprachig. Waren das Fake-Inszenierungen speziell für unsere internationale Gruppe? Wahrscheinlich nicht. Denn China versteht sich – so die Vorträge von chinesischen Professoren – als multi-ethnischer Staat, der kulturelle Diversität fördert. Das ist die offizielle Politik und nicht etwa die erzwungene Sinisierung der ca. 140 Mio. Staatsbürger, die keine Han-Chinesen sind, sondern Angehörige nationaler Minderheiten.

Eine Randbemerkung: Deutschland mit 25% Staatsbürgern und über 30% Einwohnern nicht-deutscher Abkunft könnte vielleicht von China lernen und die Propaganda von der bio-deutschen, christlich geprägten Leitkultur endlich beerdigen.

Dass China die Bedeutung des Mandarin als universelle Sprache des Landes betont, liegt an den Bemühungen um die Integration der Uiguren und der anderen Ethnien in die Gesellschaft. Eine Ausbildung auf einer einheitlichen sprachlichen Grundlage fördert den gesellschaftlichen Zusammenhalt und eröffnet Arbeits- und Studienperspektiven im ganzen Land. Es gebe in China keine erzwungene Integration der verschiedenen Ethnien, Ziel sei die natürliche Integration und die Inklusion aller Ethnien.

Allerdings wird die Turk-Sprache Uigurisch an den Schulen nur bis zur Unteren Mittelschule unterrichtet, wie in allen Regionen ethnischer Minderheiten. Das kann man kritisieren. Auch chinesische Studien zeigen, dass in Han-Schulen in Ürümqi teilweise schon das Sprechen der uigurischen Sprache sanktioniert wird. Der Sinologe Heberer zitiert zahlreiche Berichte chinesischer Wissenschaftler, die diskriminierendes Verhalten von han-chinesischen Funktionären gegenüber Uiguren festgestellt haben. (2)

Zur Kulturpolitik in Xinjiang gehören aber auch über 100 öffentliche Bibliotheken, 60 Museen und 50 Kunstgalerien. Im vorwiegend uigurisch geprägten Kashgar gibt es ein modernes Science Museum über vier Ebenen, das in der Qualität mit dem Deutschen Museum in München vergleichbar ist und das auch neueste Entwicklungen wie KI und Robotik verständlich und erlebbar macht.

In China gilt Religionsfreiheit. Jede/r kann nach seiner Facon selig werden. Moscheen oder buddhistische oder taoistische Tempel oder christliche Kirchen werden von vielen Gläubigen besucht, wie jeder China-Reisende sehen kann. Für Chinas Religionspolitik gilt aber gleichzeitig die Devise, die staatliche Einheit zu sichern und deshalb jede Einmischung von außen zu unterbinden. Das gilt für den Vatikan ebenso wie für fundamentalistische US-Evangelikale, für muslimische Religionskrieger oder für den Dalai Lama.

Die Trennung von Religion und Staat wird strikt vollzogen. Das hindert die chinesischen Staatsorgane aber nicht daran, die Renovierung oder den Neubau von Kirchen, Moscheen und Tempeln zu finanzieren. So hat die Provinzregierung in Ürümqi ein nagelneues Muslim-Institut mit angeschlossenem Internat gebaut, an dem auch künftige Imame ausgebildet werden. Natürlich sollen gläubige Muslime damit auch auf den chinesischen Staat festgelegt werden. Aber das ist allemal besser als etwa die in Deutschland praktizierte Ausgrenzung der islamischen Religionsstätten in triste Gewerbegebiete –bei gleichzeitiger Klage darüber, man wisse nicht, ob da vielleicht Salafisten ausgebildet würden.

Ob –wie im Westen behauptet – im Rahmen der Repression der vergangenen Jahre gegen den islamistischen Terror Moscheen im großen Maßstab planvoll zerstört worden sind, ließ sich nicht in Erfahrung bringen. Aber es ist nicht wahrscheinlich.

Separatismus und Terrorismus und staatliche Repression in Xinjiang

Eine große Ausstellung in Ürümqi informiert über den Terrorismus und Separatismus in der Provinz und in ganz China. Das Ausmaß des Terrors, den islamistische uigurische Terroristen von 1990 bis 2016 begangen haben, ist im Westen unbekannt. Ich selbst wusste nur von einem Pogrom 2009 in Ürümqi, als uigurische Terroristen mehr als 200 Han-Chinesen töteten und Geschäfte und ganze Straßenzüge abfackelten. Jahre später fuhren uigurische Terroristen auf dem Tiananmen-Platz in Peking mit einem LKW in eine Menschenmenge und töteten dutzende, meistens Touristen. Uigurische Terroristen veranstalteten 2014 auf dem Vorplatz des Hauptbahnhofs Kunming, etwa 3000 km von Urumqi entfernt, mit Macheten ein Massaker mit über 30 Toten. Die USA hatten die verantwortliche Organisation hinter den Massakern, die East Turkestan Islamic Movement ETIM, schon 2002 als terroristische Organisation eingestuft. Aber 2020, noch in der ersten Präsidentschaft von Trump, wurde diese Klassifizierung aufgehoben.

Es ist sehr wahrscheinlich, dass das CIA-Pentagon-Terrorismus-Franchise im benachbarten Afghanistan im Zusammenspiel mit uigurischen Islamisten eine perfekte Kampagne zur Destabilisierung der Region inszeniert hat.

Spätestens nach dem Massaker 2009 in Ürümqi gab es viele Stimmen vor allem in den sozialen Medien in China, die das Versagen der Regierung kritisierten. Sie hätte die Bürger nicht geschützt, außerdem werde in die Gebiete der ethnischen Minderheiten zu viel Geld gesteckt. Besonders die Uiguren und die Tibeter seien undankbar. Im tibetischen Lhasa hatte es nämlich 2008, punktgenau zur Olympiade in Peking, ein Pogrom gegen Han-Chinesen mit dutzenden Toten gegeben. Ein Schelm, wer dabei an ausländische Einflussnahme denkt!

Nach den Terroranschlägen in Xinjiang wurden in anderen Provinzen Lokalbehörden auf eigene Faust aktiv und stoppten mit der lokalen Polizei Züge mit Arbeitsmigranten aus Xinjiang. Die Züge sollten eigentlich in die Industriegebiete an der Ostküste fahren, mussten aber umkehren. Nach Berichten aus dem Perlflussdelta, dem Herz der “Fabrik der Welt", weigerten sich Unternehmer, Uiguren zu beschäftigen. Das sei ein Sicherheitsrisiko, außerdem könnten sie nicht gut arbeiten.

Gegen diesen Terror, der nicht nur die Sicherheit in Xinjiang bedrohte, sondern die Stabilität und den gesellschaftlichen Zusammenhalt in ganz China in Frage stellte, legte die chinesische Zentralregierung ein massives Repressionsprogramm auf. Es zielte vor allem auf Uiguren. Dabei wurden zeitweilig auch persönliche Freiheitsrechte außer Kraft gesetzt, wie chinesische Behördenvertreter gegenüber einer Delegation deutscher China-Wissenschaftler offen zugegeben haben. (3) Es kann als sicher gelten, dass Uiguren zeitweilig in Arbeitslager kamen zur Umschulung und politischen Bildung. Aber die in den deutschen Medien ständig wiederholte Zahl von zeitweilig 1-2 Mio. Uiguren in Arbeitslagern erscheint absurd. Das hätte bei ca. 10 Mio. Uiguren insgesamt – inklusive Kleinkindern und Alten – bedeutet, dass alle uigurischen Männer im besten Alter zwischen 16 und 40 weggesperrt waren. Das ist nicht glaubhaft.

Inzwischen hat die chinesische Regierung die gesellschaftliche und politische Situation in Xinjiang offensichtlich erfolgreich stabilisiert. Das hat auch unsere Reise gezeigt. Ob der politische Preis dafür zu hoch war, ist schwer zu beurteilen. An der Reise teilnehmende türkische Journalisten berichteten von keinen Problemen, auf der Straße und privat mit Uiguren ins Gespräch zu kommen. Uigurisch ist eine Turksprache. Nur manchmal habe es Unsicherheiten gegeben.

Nachwort: Kognitive Kriegsführung des Westens gegen China

Nach der Reise lässt sich feststellen, dass das Ausmaß der westlichen Desinformation über Xinjiang auch die Vorstellungen eines kritischen Medienkonsumenten sprengt. Die Wahrheit über den Terror und die Repression in Xinjiang liegt nicht in der Mitte, sondern ziemlich auf der Seite Chinas. Leider konnte China seine eigene Darstellung im Westen offensichtlich nicht rüberbringen.

Dagegen waren Journalisten und Medienvertreter aus dem sog. Globalen Süden mit einer ganz anderen Sicht auf die Ereignisse nach Xinjiang gekommen.

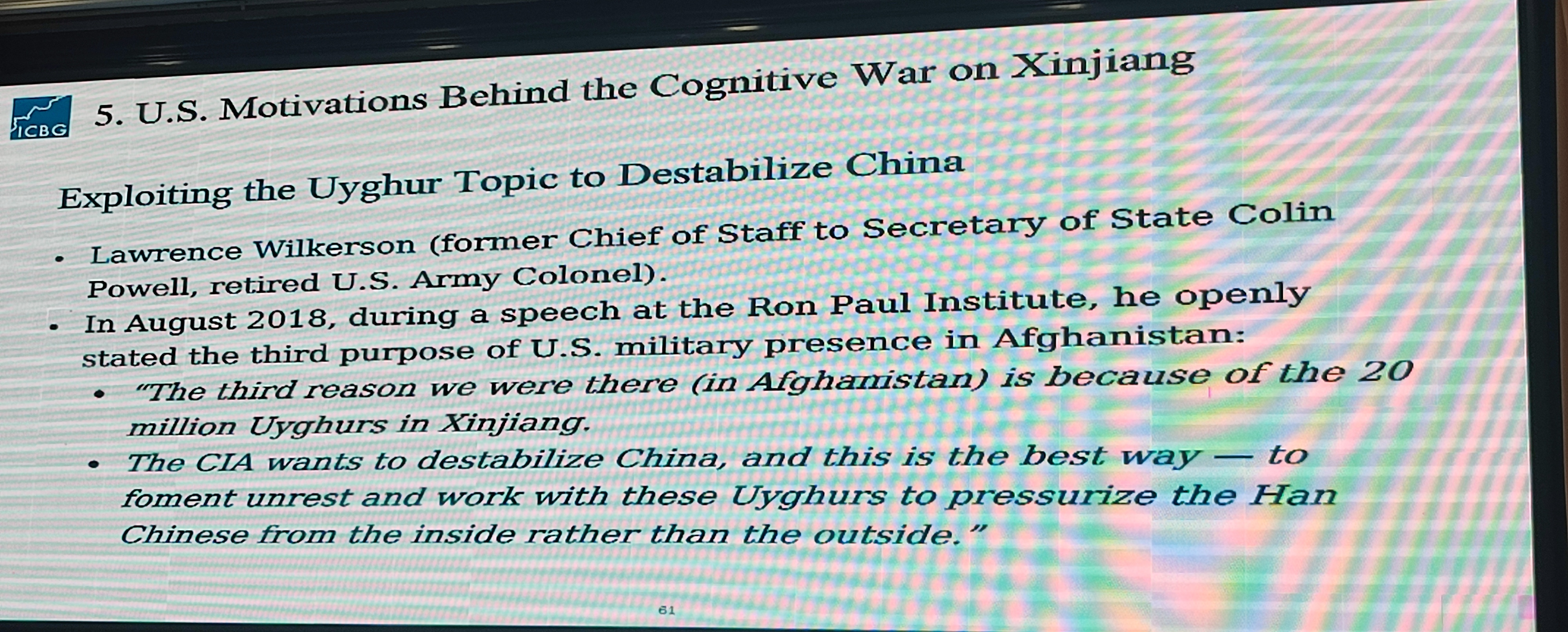

In einem Vortrag mit der Überschrift “Cognitive warfare or journalistic practice information. Manipulation by some countries” befasste sich Prof. ZHENG Liang von der Jinan University mit der westlichen Berichterstattung über Xinjiang speziell und über China im Allgemeinen.

Ein paar Highlights aus seinem Vortrag:

- In den Fotosammlungen im Netz und in Printmedien von angeblich eingekerkerten Uiguren sind auch Bilder von Schauspielern aus Hongkong.

- In der BBC-TV-Berichterstattung über China und Xinjiang erscheint China immer im Grauschleier, auch wenn chinesische Bilder vom selben Ort und zur selben Zeit blauen Himmel zeigen.

- Die zeitweilige FBI-Mitarbeiterin Sibel Edmonds berichtete auf der Plattform X, dass die USA zwischen 1996 und 2002 jede einzelne terroristische Aktion in Xinjiang geplant, finanziert und bei der Ausführung unterstützt haben.

-----------------

Fußnoten

(1) Philipp Mattheis: “Ein Volk verschwindet. China und die Uiguren”, Berlin 2022

(2) Thomas Heberer: “Sicherheitsdilemma und Nationsbildung: Politisch-gesellschaftliche Hintergründe der Entwicklung in Xinjiang’, in: siehe Fußnote 3

(3) Gesk, Heberer, Paech, Schaedler, Schmidt-Glintzer: “Xinjiang – eine Region im Spannungsfeld von Geschichte und Moderne. Beiträge zu einer Debatte”, Münster 2024